ATCC(美国模式培养物集存库)的标准菌株的致病性因菌株种类而异。

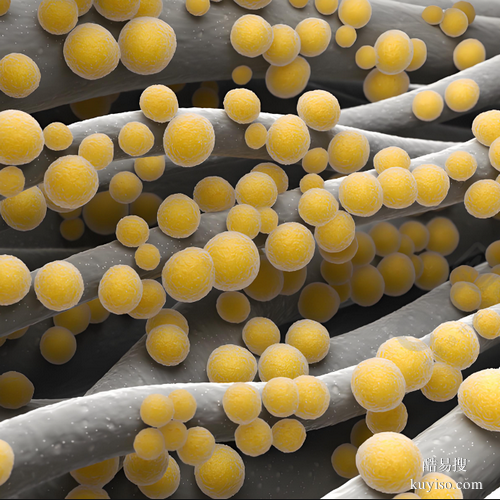

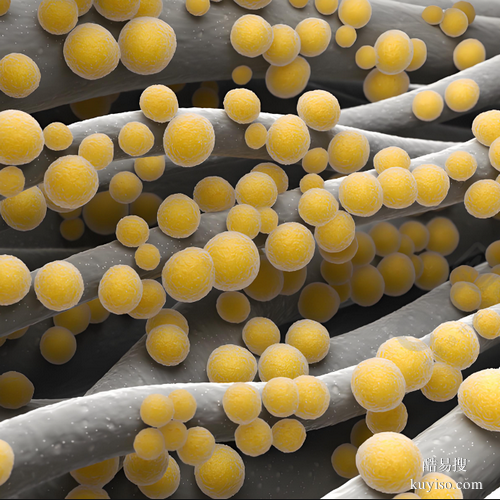

一些常见的标准菌株,如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等,在特定条件下可能具有致病性。然而,ATCC 提供的标准菌株通常经过严格的控制和处理,以确保在常规实验和研究中的安全性。

但需要注意的是,如果实验操作不当、菌株发生变异或者被引入到特定的敏感环境中,原本致病性较弱或无致病性的菌株也可能导致感染或疾病。

在使用 ATCC 标准菌株进行实验时,必须遵循严格的实验室安全操作规程和生物安全防护措施。

使用 ATCC 标准菌株时,以下是一些需要注意的事项:

1. 来源和认证:确保从正规、可靠的渠道获取 ATCC 标准菌株,以保证其质量和可靠性。

2. 保存条件:严格按照菌株提供的保存条件进行储存,通常需要在特定的温度(如 -80°C 或液氮)、培养基或干燥状态下保存。

3. 传代和复苏:遵循正确的传代和复苏方法,以维持菌株的特性和纯度。在传代过程中,控制传代次数,避免过度传代导致菌株变异。

4. 无菌操作:在处理菌株的所有操作过程中,包括复苏、培养、转接等,都要执行严格的无菌操作,防止污染。

5. 标识和记录:清晰地标识菌株的名称、编号、来源、保存日期、传代次数等信息,并做好详细的使用记录。

6. 生物安全:根据菌株的生物安全等级,在相应的实验室设施和防护条件下进行操作,以保障操作人员和环境的安全。

7. 质量控制:定期对保存的菌株进行质量检测,如形态观察、生化特性检测、核酸鉴定等,确保菌株的准确性和稳定性。

8. 法规遵守:遵循相关的法律法规和伦理规范,特别是在涉及病原微生物的研究和应用中。

9. 培训和资质:操作人员应接受相关的培训,具备相应的资质和技能。

10. 运输:如果需要运输菌株,要按照规定的条件和程序进行,确保菌株在运输过程中的安全和质量。

总之,正确、谨慎地处理和使用 ATCC 标准菌株对于实验结果的准确性和可靠性至关重要。

评估复合细胞模型稳定性可从细胞特性、功能、分子水平及环境因素等方面进行,以下是具体的评估方法:

细胞特性评估

细胞形态观察:通过显微镜定期观察复合细胞模型中各种细胞的形态。如在肿瘤复合细胞模型中,观察肿瘤细胞与基质细胞的形态是否保持典型特征,有无异常变化,若细胞形态稳定,提示细胞模型在外观上保持稳定。

细胞生长曲线测定:绘制复合细胞模型中各类细胞的生长曲线,连续监测细胞在不同时间点的数量变化。若生长曲线呈现稳定的对数增长期、平台期等特征,且多次重复实验结果相似,说明细胞生长状态稳定,细胞模型在生长特性方面较为稳定。

细胞活力检测:采用台盼蓝染色、MTT 法、CCK - 8 法等检测细胞活力。以 MTT 法为例,在相同培养条件下,定期检测复合细胞模型中细胞的吸光度值,若吸光度值稳定,表明细胞活力稳定,细胞模型整体状态稳定。

细胞功能评估

特定功能检测:依据复合细胞模型的类型和研究目的,检测细胞的特定功能。如在肝脏复合细胞模型中,检测肝细胞的代谢功能,包括对药物、毒素的代谢转化能力;在神经细胞复合模型中,检测神经元的电生理活动,如动作电位的发放等,若这些功能指标在多次检测中保持稳定,说明细胞模型的功能稳定。

细胞间相互作用监测:观察复合细胞模型中不同细胞间的相互作用。例如在肿瘤微环境复合细胞模型中,通过免疫荧光染色等方法检测肿瘤细胞与免疫细胞之间的信号传导分子表达情况,若细胞间相互作用的相关指标稳定,表明细胞模型中细胞间的关系和功能稳定。

分子水平评估

基因表达分析:运用实时定量 PCR、基因芯片等技术检测与细胞功能、表型相关的关键基因表达水平。在心肌细胞复合模型中,检测心肌特异性基因如肌钙蛋白、肌球蛋白等的表达,若这些基因的表达量在一定范围内波动且保持相对稳定,说明细胞模型在基因表达层面稳定。

蛋白质表达检测:采用 Western blotting、免疫组化等方法检测关键蛋白质的表达和定位。在皮肤复合细胞模型中,检测角蛋白、胶原蛋白等蛋白质的表达情况,若蛋白质表达水平和定位稳定,反映出细胞模型在蛋白质水平的稳定性。

环境因素评估

培养条件稳定性:保持培养条件的一致性,包括培养基成分、温度、湿度、气体环境等。定期检测培养箱的温度、二氧化碳浓度等参数,确保其在设定范围内波动,同时监测培养基的 pH 值、营养成分含量等,若培养条件稳定,有助于维持复合细胞模型的稳定性。

批次间一致性:对于多次构建的复合细胞模型,进行批次间的比较分析。检测不同批次细胞模型的细胞特性、功能、分子水平等指标,若各批次间的差异较小,说明细胞模型具有良好的批次间稳定性,可重复性高。

1、为了您的资金安全,请选择见面交易,任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当受骗!

2、确认收货前请仔细核验产品质量,避免出现以次充好的情况。

3、该信息由酷易搜网用户自行发布,其真实性及合法性由发布人负责,酷易搜网仅引用以供用户参考,详情请阅读酷易搜网免责条款。

查看详情>

关键词:ATCC49176缺陷无养菌,ATCC25931宋内志贺氏菌,ATCC31488水痘克雷伯氏菌,ATCC6633斯皮兹泽枯草芽孢杆菌